コンパレータをご存知でしょうか。

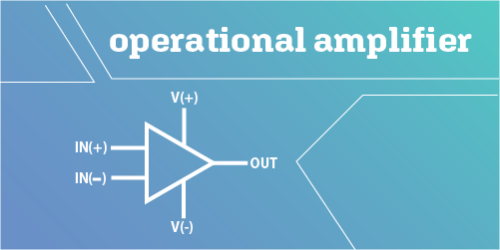

オペアンプと同数の端子を持ち、しかも回路記号も同一であるため違いがわからない・あまり聞きなれないと言う方もいらっしゃるかもしれません。

しかしながらコンパレータは、アナログ回路の基本のき。

アナログICや各種センサ、コンバータなどに用いられています。

そこでこの記事では、コンパレータについて解説いたします。併せてオペアンプとの共通点や違いもご紹介いたしますので、ぜひこの機会にマスターしましょう!

目次

1. コンパレータとは?

コンパレータは英語のcompare「比較する」を語源とするように、比較器・あるいは比較回路などと称されることがあります。

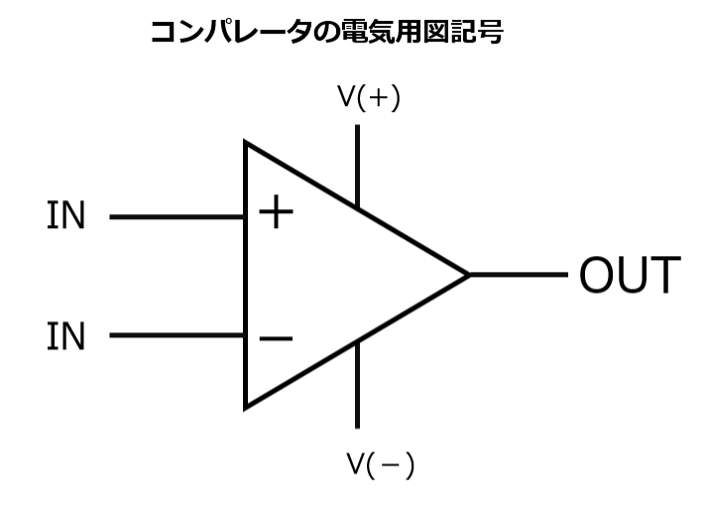

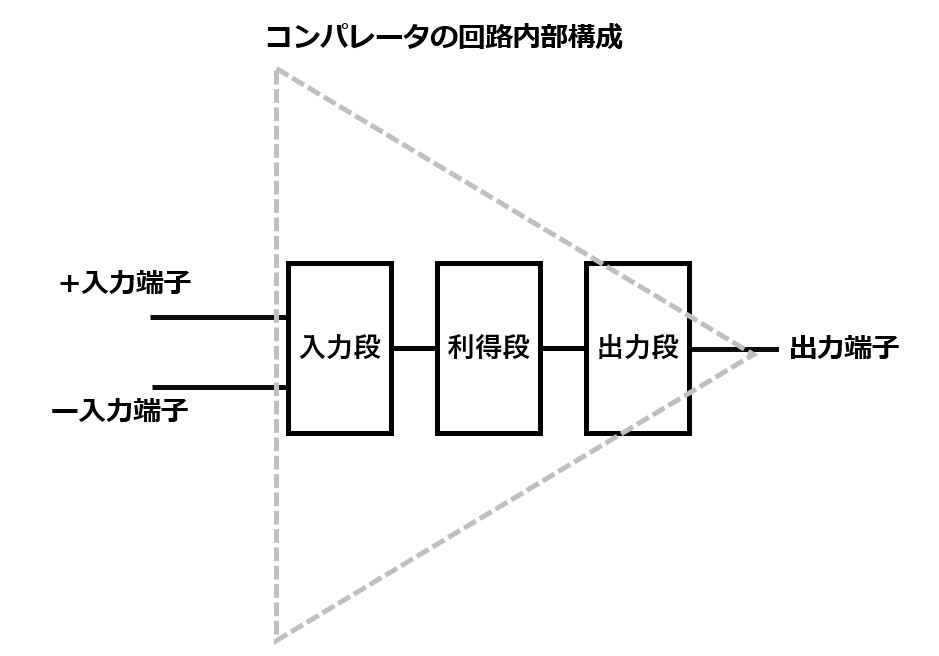

オペアンプと同様に、五つの端子で構成されており、プラスの入力端子(非反転入力端子)、マイナスの入力端子(反転入力端子)、プラス電源端子、マイナス電源端子、出力端子で構成され、非反転入力端子と反転入力端子に電圧印加された時、コンパレータではこの二つの端子それぞれの電位差(印加された電圧あるいは流れた電流)を比較し、どちらの値が大きいか・小さいかを比較し、検出して出力する機能を持っています。

入力端子の値によって出力を変えるということはコンパレータの最たる特徴であり、オペアンプとの大きな違いです。

オペアンプであれば入力端子は基本的に同相の電圧が印加されることとなります。

そのため二つのデータを比較したり、入力が所望の値であるかどうか確認したりするためにコンパレータは用いられます。

ディスクリート半導体の一種ですが、各種回路とパッケージングされてICとして用いられることが一般的で、冒頭でも述べたように多くのアナログ回路に搭載されています。

オペアンプについての詳細はこちら

2. コンパレータの使い方

では、もう少し具体的なコンパレータの使い方を見ていきましょう。

前述の通りコンパレータは二つの入力端子に印加されたそれぞれの電圧を比較することで機能しますが、まずプラスの入力端子・マイナスの入力端子いずれかの電圧を基準とします。

そして片方の端子に印加された電圧との差を検出し、その値が基準よりも「高い」のか「低い」のかを判断します。

ただ、一般的にはプラスの入力端子の方がマイナス入力端子よりも大きい場合は「高い」すなわちHighを示します。

逆にプラスの入力端子の方がマイナス入力端子よりも小さい場合は「低い」すなわちLowを示します。

Highレベルの時、コンパレータの出力電圧は限りなくゼロに近くなります。

Lowレベルの時、電源電圧に近い値が出力されます。

これによってデータを比較できるのですが、コンパレータの用途はそれだけではありません。

Highレベルを1、Lowレベルを0とすることで、アナログ入力信号をデジタル信号として検出することができます。

つまり、アナログ/デジタルコンバータとしての役割をも果たすのです。

3. コンパレータの仕様

次に、コンパレータの仕様をご紹介いたします。

この特性は製品によっても異なり、ご自身で工作したい電子回路によってどこを重視するかが重要になってきます。

購入時にデータシートで確認できるよう、しっかり把握しておきましょう。

① スピードと消費電力

一般的にコンパレータは高速ですが、スピードが速い分消費する電力は大きくなります。

これは何もコンパレータに限った話ではありませんが、高速デバイスはどうしても燃費が悪くなってしまいます。

用途によって、どちらを優先するかを決めましょう。

なお、近年では高速と低消費電力を実現したコンパレータもメーカーによってはラインナップされていますが、価格は通常製品もよりも高くなります。

② 出力形式

コンパレータの出力端子の形式には、大きく分けて二種類があります。

一つはオープンコレクター形式、もう一つはプッシュプル形式です。

オープンコレクター形式はトランジスタまたはFET(電界効果トランジスタ)で構成されます。

そのため出力端子はコレクタにあたり、電流の向きは極性によって流れ込み・または流れ出し一方向となります。

電源電圧と負荷が異なる場合でも動作するため、混合電圧回路に有効です。

ただしプルアップ抵抗またはプルダウン抵抗を外付けする必要があります。

プッシュプル形式はトランジスタ二つを縦にした構成を採るため、トーテムポール型とも呼ばれています。

二つのトランジスタがあるため電流は流れ込み・流れ出し双方向で実現することができ、プルアップ抵抗ないしはプルダウン抵抗は必要ありません。

③ ノイズの影響

電子機器にとってノイズ除去は重要な課題です。

特に高精度な処理が必要になってくる現代においては、避けては通れないでしょう。

コンパレータのデータシートそのものにノイズについての仕様はあまり書かれていませんが、ヒステリシス抵抗を設けることで解決できます。

ヒステリシスとはギリシャ語で「後からくるもの」という意味を持ち、一つの作用による結果が過去の履歴に影響されることを指します。

ヒステリシス抵抗を設けないコンパレータは、ノイズによって小さく入力電圧が変動しただけで急速な変動を起こすケースがあります。

これは、二つの入力端子に印加された電圧差がゼロに近いほど起こりやすくなります。

この変動を出力発振と呼びますが、ヒステリシス抵抗で制御することでノイズによる変動を防ぐ、正確にはノイズの影響を最小限に抑えることが可能です。

ヒステリシス抵抗を設けたコンパレータをヒステリシス・コンパレータと特別に呼ぶことがあります。

④ 絶対最大定格

絶対最大定格は、少しも超えてはいけない値を指します。

どの電子部品を購入する時も、必ず確認したい項目です。

絶対最大定格を超えた使用は機器の破損だけでなく、漏電などにも繋がるので、気を付けましょう。

コンパレータでチェックしておきたい絶対最大定格は、電源電圧・動作電源電圧範囲、入力電流、同相入力電圧範囲(正・負の入力端子に同相で印加できる電圧)、動作温度範囲などです。

⑤ 入力オフセット電圧

誤差電圧とも称され、正・負それぞれの入力端子に同相の電圧を印加した時、出力電圧をゼロにするためにはどの程度の入力端子間に電圧差があるかを示したものです。

理想的なコンパレータはこの差はゼロであるように、オフセットが小さいほど高性能機器であることを示します。

⑥ 入力バイアス電流

コンパレータが動作している時に入力端子側に流れ込んでしまう・あるいは入力端子側から流れ出てしまう電流を指します。

この値が小さいほど高性能機器であることを示し、高速コンパレータほど入力バイアス電流が大きくなる傾向にあります。

4. オペアンプはコンパレータの代替品となるか

何度か言及しているように、コンパレータはオペアンプと類似点が大変多くあります。

そのためオペアンプをコンパレータとして使用するシーンも少なくありません。

なぜならオペアンプは複数個がパッケージングされたICで販売されていることもあり、その場合は新たにコンパレータを購入する必要がないこと。

加えてコンパレータを追加するよりも省スペースを実現することなどが理由として挙げられます。

一般的にオペアンプの方が専用コンパレータより汎用性が高く価格も低い、ということもあるでしょう。

しかしながらどんな電子回路でもオペアンプで代替できるかと言うとそうではありません。

まず、高速動作を所望する場合は、コンパレータの方が適しています。

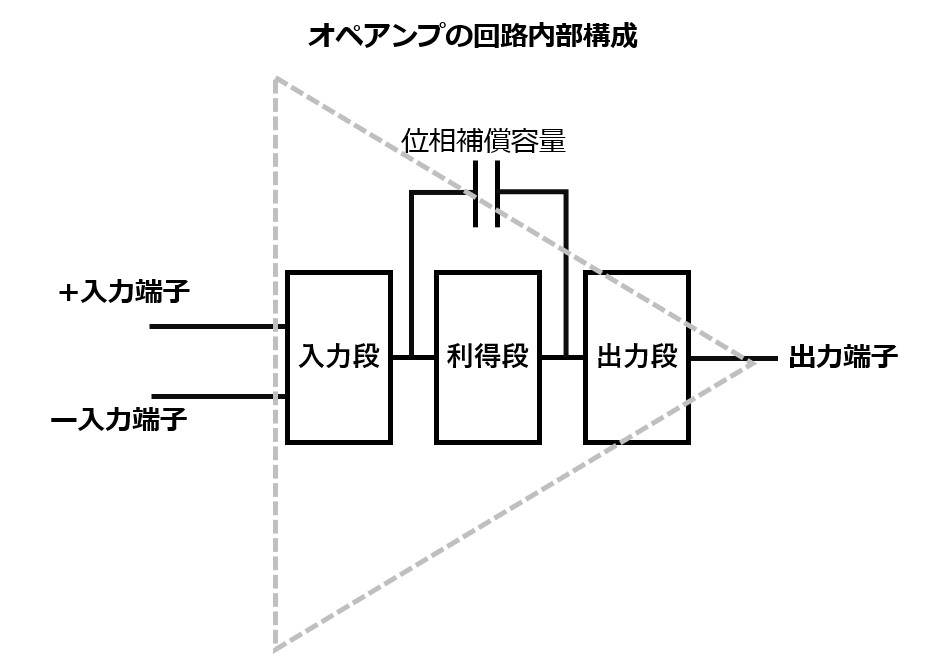

オペアンプも比較的高速ではありますが、回路内で負帰還(ネガティブフィードバック)が用いられています。

しかしながら位相補償容量があることで発振せずに安定を確保しています。

これがコンパレータとオペアンプの大きな違いです。

オペアンプには発振防止のため位相補償容量があり、コンパレータに負帰還回路は設けられておりません。

負帰還とは入力信号とは逆向きの信号を帰還させ、結果的に信号自体を減算させるものとなります。

これは出力信号を安定化させるために重要な機能とはなりますが、帰還の手続きによってどうしてもスピードは落ちてしまいます。

また、前述の通りコンパレータは二つの入力端子間の電位差で出力が決まる、という機器ですが、一方のオペアンプはほぼ同じ電圧を入力端子に印加することで機能します。

そのためオペアンプの入力端子間で電圧差が出てしまうと内部回路が飽和し、なかなか回復してくれない、という状況に陥るケースもあります。

この場合も、機器の速度低下の一因となってしまいます。

このように、オペアンプはコンパレータの代替品となるケース・ならないケースとがあります。

5. 重要用語まとめCheck It!

コンパレータについて解説いたしました。

コンパレータとは五つの端子を持ち、このうち二つの入力端子間の電位差を比較することで出力値を決定する電子部品であること。

「High」「Low」の信号を扱えるため、アナログ/デジタルコンバータとしても活躍していること。

オペアンプと非常に類似しており、しばしばコンパレータの代替としてオペアンプが用いられること。

しかしながら高速動作が必要なケースなど、専用コンパレータでなくてはならない回路もあることなどをご理解いただけたでしょうか。

最後にコンパレータの復習をかねて、以下のクイズにチャレンジしてみませんか?答えは一番下に掲載しております。

問題

- コンパレータの基本性能とは?

- 一般的なコンパレータはプラスの入力端子の方がマイナス入力端子より大きい場合、Highを示す。〇か×か

- コンパレータの出力形式を二つ挙げてください

- コンパレータのノイズ対策とは?

- コンパレータとオペアンプの違いを一つ挙げてください

答えはこちら!

- 二つの端子に入力された電位差を比較すること

- 〇

- オープンコレクター形式、プッシュプル形式

- ヒステリシス抵抗を設ける

- 二つの入力端子間の電位差の有無、負帰還回路の有無など