電子工作を行う方もそうでない方も、コネクタは毎日どこかで使っているでしょう。

コネクタとは、言わずと知れた信号接続のための電子部品です。

スマートフォンを充電する。パソコンとLANケーブルを接続する。

あらゆるシーンでコネクタがなくては、日常生活もままなりません。

これだけ身近なコネクタですが、実は意外と「よくわからない」ということも多くあります。

例えば、プラグやソケットも、広義にはコネクタに分類されることをご存知でしたか?

実際に購入する際、どのコネクタにしていいか迷ったという方もいらっしゃるでしょう。

そこでこの記事では、コネクタとはどのようなものを指すかを改めて解説するとともに、その多岐にわたる種類をご紹介いたします。

目次

1.コネクタとは?

コネクタ(英語:connector)は、ある機器に外部からの信号を繋げるために用いられる電子部品です。

一般的に電線あるいは機器を「挿す側」(オス)と「挿される側」(メス)の両方から構成されています。

例えば電源プラグも、イヤホンジャックも、コネクタ同士をつなぎ合わせるアダプタも、全てがコネクタに該当します。

コネクタは基本的に、金属でできている導体を樹脂やプラスチックなどでできた絶縁体で固定した構造をしています。

この絶縁体は導線を保護する役割があるため、ハウジングと呼びます。

コネクタの何よりの特徴は、脱着が容易なことです。

コネクタを用いずに機器同士や電線を結ぶには、はんだ付けや圧着などを行う必要があり、切り離すにはケーブルを切断しなくてはなりません。

そうなってしまっては再び接続しようとすることは困難ですね。

しかし、コネクタがあることによって、簡単に、そして繰り返し接続と切断を行うことが可能となります。

コネクタは使用シーンや目的によって適切なものを選ぶこととなりますが、「ピン配列」「素材」「接続方法」「大小」「接触抵抗」「絶縁性」「寿命」「価格」など、それぞれで異なるため、その全てを網羅して知ることはなかなか大変です。

しかしながらコネクタの多くは工業規格などで標準化されていることが一般的です。

例えばUSBは同名の規格によってコネクタの形状が定まっています。

iPhoneやiPadなどのアップル製品は、汎用性の高いUSB-Cではなく独特なコネクタ形状をしていますが、Lightningと呼ばれる規格にのっとったものですね。

お使いの機器や用途に合った規格のコネクタを選ぶことが何よりも重要です。

ただし気をつけてほしいのが、規格化されていないコネクタ製品も存在する、ということ。

とりわけ要注意なのは「間違ったコネクタ同士を接続しない」「間違った極性で接続しない」この二点です。

機器に挿す側のコネクタをオス(male)と呼びます。

差し込みプラグなどのように接続部が凸型または芯線が飛び出ているタイプのもので、ピンインサートなどと呼ばれます。

一方挿される側のコネクタはメス(female)と呼びます。

ソケットなどのように接続部が凹型またはピンが入る穴の空いた形状をしたタイプで、ソケットインサートなどと呼ばれることもあります。

コネクタの型番では、M/Fの表記でオスとメス区別したものがあります。

しかしながらこのジェンダーは、表記されなかったり、前述のとおり規格によってはしっかりと定められていなかったりする場合もあります。

例えば電源コンセントですとか、拡張カードをソケットに入れるなどといった場合は間違えようがないのですが、ハウジングがついていてどちらかがわかりづらい時に表記がないと不便ですね。

また、規格化されていないためにメーカーによってオス・メスそれぞれの極性が異なり、誤った接続によって機器の故障を誘発してしまうケースがみられます。

そのため現在では、業界全体でジェンダーそれぞれの極性を統一する傾向が大きくなってきました。

極性まで規格で標準化されたコネクタを極性統一プラグと呼ぶこともあります。

2.コネクタ用語

コネクタの種類は多岐にわたるうえに、色々な呼び方があることで余計に「何がなんだかわからない」状態を招きがちですね。

そこで、混同しやすい をまとめてご紹介いたします。

①プラグ

何度か言及していますが、最も触れる機会の多い用語がプラグではないでしょうか。

差し込みプラグのようにオス型に分類される突起の付いたコネクタを思い浮かべるかもしれませんが、それのみを指してプラグとは言いません。

プラグは接続用の電子部品であり、差し込みプラグのほか、受ける側のメス型プラグも存在します。

これらコネクタはコード先端に取り付けられており、そこを脱着することで接続・切断を行います。

②レセプタクル

ピンを入れるタイプのコネクタです。レセプタクルコネクタと呼ばれます。

メス型に当たり、ソケットとかジャックなどと呼ばれる形状です。

このレセプタクルと対になる用語でヘッダーがあり、ヘッダーはピンが出ているタイプのコネクタです。

③アダプタ

異なる種類のコネクタを互いに接続するための変換コネクタです。

オスコネクタとそれを受けるメスコネクタで接続することから、ジェンダーチェンジャーとも呼ばれます。

④接栓と接栓座

接栓(せっせん)はケーブルを取り付けられるコネクタです。

コネクタ形状により、プラグかジャックかに分類されます。

組み合わせとしては、プラグ×ジャックまたはプラグ×レセプタクルで接続します。

接栓座は機器やパネルなどに取り付けられるコネクタです。

レセプタクルとジャックは形状が同一であり、プラグと組み合わせて接続します。

3.コネクタの種類

たくさんのコネクタの中から、汎用性の高いものをご紹介いたします。

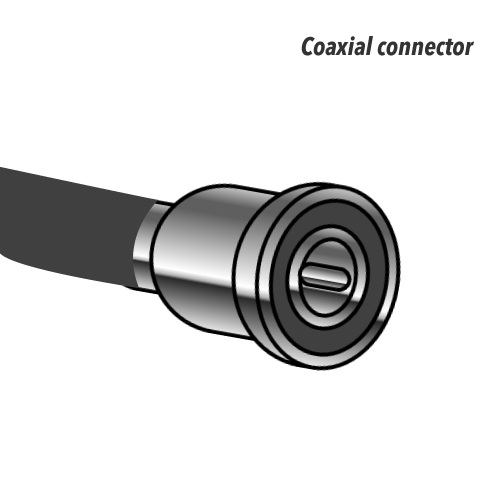

①同軸コネクタ

同軸ケーブルを接続するためのコネクタです。

同軸ケーブルとは、テレビにレコーダーで映像を送るなどと言った、高周波数下で電気信号を伝送するために用いられる接続素子を指します。

非常によく使われるため用途や性能によって同軸コネクタの中でもさらに多くの種類に分かれます。

例えば周波数特性に優れていることから、計測、通信、映像など幅広く使われるBNCコネクタ。

BNCコネクタのロック機構をねじ式にして、抜けづらくなったTNCコネクタ。

無線通信や計測機器で使われるM型コネクタ(UHF)コネクタ。

小型でケーブルとシームレスになり、広帯域で使えるSMAコネクタなどがあります。

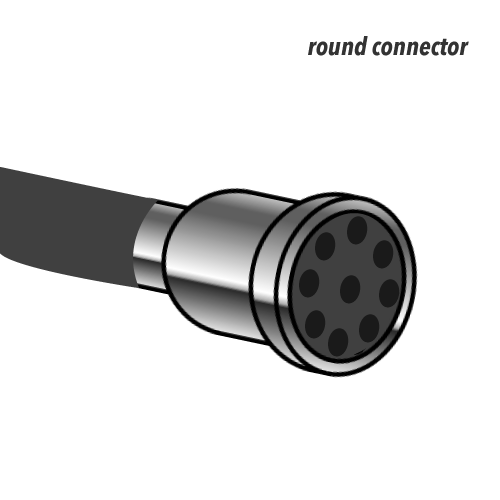

②丸型コネクタ

多芯ケーブルを接続するためのコネクタです。

高い信頼性が求められる産業やアプリケーションで最もよく用いられるコネクタで、円筒形のハウジングと円形のインターフェースを備えています。

丸型コネクタは専用工具なしに接続することができ、しかも容易には切断されません。

そのため鉄道、機器の電源、軍事用途などで使用されています。

③USBコネクタ

コンピュータ用のコネクタです。

Universal Serial Busの頭文字をとったもので、同名の規格によって標準化されています。

とても広く普及しており、多くのコンピュータのインターフェースはUSBコネクタに対応しています。

コンピュータ用のコネクタとしては、他にIEEE1394やD-Subコネクタがあります。

★D-subコネクターをもっと詳しく知りたい方はこちら

④フォーンコネクタ

オーディオ機器でよく用いられる音声信号用のコネクタです。

オス型をフォーンプラグ、メス型をフォーンジャックとも呼びます。

直径が6.3mmの標準プラグまたはジャック、3.5mmのミニプラグまたはジャック、2.5mmのマイクロプラグ/ジャックの三種類があり、用途によって使うコネクタは異なります。

⑤RCAコネクタ

一般的なAV機器のほとんどに用いられているコネクタで、音声と映像信号用に用いられます。

テレビの裏側についているので見たことがある人は多いでしょう。

映像用が黄色、音声左チャンネルが白、右チャンネルが赤と決められています。モノラルの場合は黒になります。

また、S/PDIF(ソニー・フィリップス・デジタル・インターフェース)といった映像や音響機器などの信号をデジタル転送するためのものもあります。

⑥電源用コネクタ

回路に電源を供給するためのコネクタを指します。

大きく分けるとコンセントから出てくる商用電源を電子機器に接続するAC電源用コネクタ、商用電源をACアダプタで降圧・整流した後に機器に接続するためのDC電源用コネクタとがあります。

★さらにコネクタの種類を詳しく知るならこちらから

3.コネクタを使う上で気をつけたいこと

最後に、コネクタを使う上で気をつけたいことをご紹介いたします。

それは、繰り返しになりますが、規格の合っていないコネクタを取り付けること。

嵌合(かんごう)部がおかしいだけでなく、定格に対して不適切な電流・電圧を印加してしまったり、用途に合っておらず保護が意味をなさなかったりすることは故障の大きな要因となります。

必ず仕様書を確認して、同一規格のコネクタを選択しましょう。

また、規格が合っていても、間違った取り付け方をすることも避けなくてはいけません。

振動や衝撃にさらされた場合、接続部が外れてしまうことはもちろん、コネクタが破損してしまう場合があります。

とは言えコネクタの多くにはクリップキーと呼ばれる、溝のようなものがあります。

これは間違った向きの嵌合を防ぐ仕様で、この溝にはまらなければ接続しません。

しかしながらこれは無理やり嵌めようとすると破損してしまうことを意味するので、規格はきちんと守る必要があります。

その他にも、高温にさらす・腐食したコネクタをそのまま使うといったことも、コネクタおよび機器の故障に繋がるので、避けましょう。

さらに言うと、誤配線防止対策をとることも大切です。

機器に対して複数のケーブルを接続する場合、同一のコネクタを使用すると混同してしまい、誤配線を招いてしまうケースがあります。

いくらクリップキー機能があったとしても、接合部が似ているとコネクタ同士が接触してしまい、機器を破損させる可能性があるためです。

これを防ぐには、コネクタを色分けする、ピンのサイズや間隔などが全く別の種類のコネクタを用いるなどの対策をとりましょう。

▶同軸コネクタの購入はこちらから

▶丸型コネクタの購入はこちらから

▶D-sub/D型コネクタの購入はこちらから

▶コネクタ・インターフェースのCoreStaff ONLINEの取扱いカテゴリ一覧の確認はこちらから

CoreStaff ONLINEのコネクタに関連するメーカー一例は

4. コネクタについてよくある質問

Q.「コネクタ」とはどういう意味ですか?

A.コネクタとは、電気・電子機器やネットワーク機器を接続するための部品や端子のことです。英語の 「connector」 は、「接続するもの」や「つなぐ役割を持つもの」という意味を持ちます。電源や信号を正しく伝達する役割があり、USB、HDMI、LAN、オーディオ端子など、さまざまな種類があります。

Q.コネクタとはケーブルのことですか?

A.コネクタはケーブルそのものではなく、ケーブルの端に取り付けられた、機器同士を接続するための部品です。LANケーブルの先端にあるLANポートに接続するための端子を指します。

Q.「コネクタ」の言い換えは?

A.「コネクタ」の主な言い換えとしては、「つなぎ」「繋ぎ」「プラグ」「接栓」などがあります。また、「接続」「連結」「結合」といった類語も使用されます。

Q.コネクタに液体が付着、どうしたらいいですか?

A.コネクタに液体が付着した場合、まず電源を切り、接続を解除してください。乾いた布やティッシュで優しく拭き取り、自然乾燥させます。水分が残るとショートや腐食の原因になります。

Q.コネクタをドライヤーで乾かすとどうなる?

A.コネクタをドライヤーで乾かすと、冷風なら速く乾燥できますが、温風は高温で部品を傷める可能性があります。特にプラスチック部分が変形したり、内部のはんだや絶縁材が劣化したりする恐れがあります。安全に乾燥させるには、自然乾燥や乾燥剤の使用が望ましいです。

5.重要用語まとめCheck it!

コネクタについて解説いたしました。

コネクタとは機器に外部からの信号を接続するための電子部品を差し、プラグやソケット、アダプタもコネクタの一種であること。

コネクタは規格で標準化されているものが多いので、きちんと使用機器に合ったものを選択すること。

一つの機器に複数ケーブルを使用する場合は、誤配線を防ぐためにコネクタの形状やサイズを変えるのが重要、といったことをお伝えできたでしょうか。

最後にコネクタの復習をかねて、以下のクイズにチャレンジしてみましょう!答えは一番下に掲載しております。

問題

- 1.コネクタを形成する絶縁体で、導線を保護する箇所を何と呼ぶ?

- 2.ソケットのジェンダーはオスである。〇か×か?

- 3.レセプタクルとは?

- 4.同軸コネクタの種類を二つ以上挙げてください

- 5.多くのコネクタに搭載される、誤接続を防ぐための機械的構造とは?

答えはこちら!

- 1.ハウジング

- 2.×

- 3.ピンを入れるタイプのコネクタ。ソケットやジャックなど

- 4.BNCコネクタ、TNCコネクタ、M型コネクタなど

- 5.クリップキー