限られたスケジュールで電子回路を設計しなくてはならない。

あるいは電子工作はあまり得意ではない。

そんな時に活躍してくれるのがモジュールです。

目的別に多くのメーカーのマザーボードに対応できるため、製品そのものは変えずに、モジュールのみ変更することで容易にスペックアップすることも可能です。

このようにとても便利なモジュールは、「学科のモジュール制」「経営のモジュール化」など電子工作以外の分野でも耳にすることがあり、いったいどのようなものなのかわからない、といった方もいらっしゃるでしょう。

そこでこの記事では、モジュールとはどのようなものか。

モジュールの用途、種類。そして種類による規格などを解説いたします。

目次

1. モジュールとは?

モジュールは英語のmoduleで、直訳すると「基準寸法」「基準単位」などとなります。

前述の学科や経営のモジュールや、建設業界の「尺モジュール」や「メーターモジュール」といった単語もありますが、特にハードウェアの世界では、交換可能なひとまとまりの機能を持った部品を指します。

本文ではハードウェアのモジュールについて詳しく解説します。

① ハードウェアにおけるモジュールとは

電子工作に必要な部品の購入時に、「メモリモジュール」「センサモジュール」「無線モジュール」などの品名を見たことがありませんか。

この時のモジュールとは用途に合わせて必要な部品を搭載させた部品群を指します。

よく複合部品などとも訳されます。

そして、統一規格によって設計・製造されており、他メーカーの製品との互換性を持ち交換可能という特徴があります。

つまり、モジュール規格に則って製作されているため、どのメーカーのどのブランドの機器に実装させても機能面では問題なく動作することができる部品群ということです。

このモジュール規格に従って製造された部品をモジュラー(モジュール式)と呼びます。

例えば一台のパソコンには無数のボードや部品が用いられています。これらの主要なものはほとんどがモジュール化されています。

モジュール化されることによって後から別のモジュールに交換することができます。

そのため個別でエラーチェックをしたり、一から電子回路を組み立てる必要もなく、必要な機能の部品のみを組み換えたりすることが容易にできます。

このようなモジュール化されたソフトウェアはソフトウェアモジュールやプログラムモジュールと呼びます。

② モジュール規格の歴史と必要性

前述のようにモジュールという概念は様々な使われ方がしますが、一つの側面として「規格」というものがあります。

統一規格に則って製造・開発された部品群でなくてはモジュールとは呼べません。

では、なぜ規格を統一したモジュールが普及しているのでしょうか。

そもそも、あらゆる電気・電子回路やそれを構成する部品、電気製品、電気材料には規格が設けられています。

これは安全・安心面および製造責任を消費者に対してメーカー側が約束するものと同時に、電子部品は様々な電子機器に利用される汎用的な側面があるため、統一が不可欠です。

そこで1980年代、IBMが自社開発であったパーソナルコンピューター「PC/AT」の仕様を公開しました。

そして、標準規格に合ったモジュールを採用していく、という体制をとることとなります。

これによってPC/ATの互換機(モジュール)が市場に出回ることになりました。

なお、この開発体制をモジュール化と呼びます。

この流れはコンピューター業界では主流となり、「規格」が定められ、それに則った製品開発・製造がおこなわれていくようになりました。

前述のように、規格化されれば他メーカー同士の製品・部品を組み合わせて使えるためユーザーにとっては非常に有意義なものです。

さらにモジュール化がもたらす効能として、コンピューター性能が飛躍的に向上した、ということが挙げられます。

と言うのも、組み立てを行わず部品のみを製造するメーカーが続々と立ち上がり、高性能で安価なモジュールを大量生産させていくことを競争したためです。

また、餅は餅屋ではありませんが、それぞれの部品(ボードはボード、メモリはメモリといった具合に)メーカーが自社製品の製造・開発により注力できるようになりました。

現代の高性能コンピューターの礎を築いたと言っていいでしょう。

今市場に出回っているモジュールはCPU分野の最先端技術が詰まったもので、それはこういった歴史のうえで成り立ったものとなります。

最近では組み立て前のもののみならず、組み立て後のモジュールのアフターケアへの需要が高まっており、各メーカーがサービス向上に務めています。

よりユーザーにとって選びやすい電子部品となってきました。

2. メモリモジュールとは

繰り返しになりますが、モジュールは様々な産業で用いられるため、種類や用途も同じように様々。

そこで、IT分野で代表的なメモリモジュール、通信モジュールについて解説いたします。

最初に、メモリモジュールをご紹介いたします。

① メモリモジュールの原理・仕組み、用途

メモリとは記憶素子のことです。

そしてコンピューターで用いられるメモリにはROMとRAMというものがあり、ROMはRead Only Memory、原則的に書き込み不可の専用記憶素子です。

一方のRAMはRandom Access Memory、任意の位置のデータを読み書きすることのできる記憶素子を指します。

ROMは電源のオンオフ問わずメモリを維持することができる不揮発性メモリであることに対し、RAMは電源供給がなくなったらメモリもなくなる揮発性メモリです。

そのためデータの保存には不揮発性メモリである補助記憶装置(HDDやSSD)が不可欠ですが、CPUと補助記憶装置だけだとデータ転送速度が著しく落ちてしまいます。

CPUの処理速度にメモリのデータ転送が追い付かず、それを待っているとさらに時間がかかってしまうのです。

そこで、CPUと補助記憶装置の間に高速な揮発性メモリを設け、仲立ちの役割を持たせます。

この仲立ちに一度メモリが蓄えられ、そこからCPUにデータを転送することで処理のスピードを向上させます。

この仲立ちの役割を果たすメモリをメインメモリと呼び、メモリモジュールが使われます。

原理・仕組みとしては、電子基板にDRAMという半導体メモリチップを実装することによります。

DRAMとは揮発性メモリRAMの一つで、Dynamic RAMの略です。

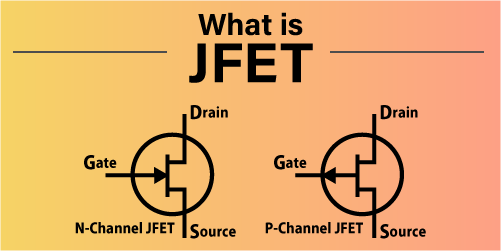

コンデンサとFET(電界効果トランジスタ)といった半導体で構成されており、コンデンサに電荷を蓄えることで記憶保持の役割を果たします。

何もしないままでいると電荷は失われていくので、常に電力を供給するなどして電荷を更新(リフレッシュ)しなくてはなりません。

ダイナミック(動的な)という名称は、この常にリフレッシュしつづけるという動作に由来するのでしょう。

メモリモジュールの構造は、DRAMが基板上に8個、16個などと容量によって搭載・配線されています。

また、DRAMが片面のみに実装されたシングルサイドと両面に実装されたダブルサイドとがあり、同じ容量であればシングルサイドの方がDRAM一つあたりの容量は大きくなります。

このメモリモジュールをマザーボード(主基板)の専用の差込口(細長い溝状のところ。メモリソケットという)に挿入し、CPUのメインメモリとして使用します。

メモリソケットとのコネクタは数十から数百の金属ピンが並んだエッジコネクタとなっています。

メモリモジュールの用途としては、メモリの増設が大きいです。

当然ながら、コンピューターのメモリはあればあるほどデータを蓄えることができます。

また、快適な動作環境を実現することができ、大容量の画像や動画などの表示・編集もストレスがありません。

加えて、メモリモジュールによって製品構成を希望のものに変化させたり、メモリだけを交換したりすることが容易に実現できます。

なお、メモリモジュールはリフレッシュによって消費電力は大きくなるものの、回路構造が単純で大容量化しやすく、また大量生産が可能なため安価である、という特性があります。

② メモリモジュールの規格はどう選ぶ?

使用するメモリモジュールを選択する時、規格を確認する必要があります。

規格は種類や世代によってバリエーションがあり、異なる規格のメモリモジュールを選んでしまうと、パソコンが認識しなかったりそもそも実装できなかったりする、といったトラブルに見舞われることがあります。

メモリモジュールを選ぶ際には、モジュール自体の規格とメモリの規格を確認します。

最初にモジュールの規格について解説します。

パソコンはデスクトップパソコン、液晶一体型パソコン、ノートパソコンに分類できますが、使用するモジュールはどういったパソコンによってかで異なります。

デスクトップパソコンの場合は、DIMM規格のモジュールを選択します。

DIMMとはDual Inline Memory Moduleの略で、複数のDRAMチップをプリント基板上に実装させたタイプのメモリモジュールです。

そして液晶一体型パソコンおよびノートパソコンの場合は、SO-DIMM規格のモジュールを選択します。

SO-DIMMはDIMMのSmall Outlineバージョンで、簡単に言うと小型化されたモジュールです。

プリンタや小型の通信機器などにも用いられることがあります。

マザーボードにあるスロット(挿入口・枠)に、これらのモジュールを必要数差し込んで使います。

次に、メモリの規格について解説します。

メモリ(DRAMチップ)の規格もまた、どのパソコンを使っているかによって変わってきますが、大まかにはDDR SDRAM 、DDR2 SDRAM 、DDR3 SDRAM、DDR4 SDRAMの四世代に分類することができます。

DRAMチップは誕生当初、SDRAM(Synchronous DRAM。同位相DRAMという意味)という規格が一般的でしたが、その後さらにスピードや精度が発展していき、DDR(Double-Data-Rate)やDDR2、3・・・といった世代が開発されていきます。

当然ながら、世代が最新になるほど性能は優れていきますが、世代間に互換性はありません。

そのため使っているパソコンのマザーボードがどの世代に対応しているかによって選択するDRAM規格は変わってきます。

とは言えそう頻繁に変わる規格ではありませんので、パソコンの買い替え時期にメモリモジュールも代替わりする、という認識で問題ないでしょう。

3. 通信モジュールとは

通信モジュールについて解説いたします。

① 通信モジュールの原理・仕組み、用途

通信モジュールとは、ある機器に通信機能を持たせるためのモジュールを指します。

現代は、IoT(Internet of Things)の時代と言われています。

これはモノのインターネット化という意味で、昔ながらのモノやコトはインターネットを介してパソコンやスマートフォンといった通信機器と繋がり、より便利により快適な生活を実現してきました。

このIoTには通信モジュールが欠かせません。

通信モジュールは、モノやコトに通信機能を与えるための部品群となるためです。

例えばスマートウォッチをご存知でしょう。

ウェアラブル端末の歴史は実は結構古く、1980年代に遡ります。

しかしながらなかなか普及はしませんでした。

近年、Bluetoothという通信モジュールを搭載することでスマートフォンなどと連動し、使い勝手が良くなったことで流行するに至ったのです。

つまり、通信モジュールで腕時計をIoT化に成功させた、と言えますね。

このように現代社会には欠かせないIoTですが、通信モジュールを使うことで誰でも簡単にIoT機器を開発・製造することができます。

メモリモジュール同様、通信モジュールも必要なチップ部品や機構が既に実装された部品群であるためです。

これを専用ポートにカチッと差し込むだけ、という便利さは開発・製造者にとっては嬉しいですね。

原理・仕組みとしては、基板上に通信用チップを搭載させたことによります。

これを搭載すれば、ワイヤレスで機器同士を繋げることが可能です。

ただし通信用チップだけではデータ伝送を行うことができません。

通信機器には、必ずアンテナが必要になってきます。

アンテナは一方の機器の電波を捉えたり、電波を送ってデータ伝送を行ったりといった通信の根幹を担っているためです。

従来の通信モジュールには外付けアンテナが必要でしたが、小型化技術の発展により、近年ではモジュール自体に既にアンテナが組み込まれるようになりました。

ちなみにこのアンテナは基板にプリントされており、お家の屋根に立っているような形状ではありません。

広範囲で電波通信を行いたい場合は、感度の高い外付けの方が重宝されますが、チップアンテナと呼ばれる超小型ゆえに基板上に実装できるタイプもラインナップされています。

② 通信モジュールの規格はどう選ぶ?

実は、メモリモジュールほど通信モジュールの規格は統一されてはいません。

ほとんどがそれぞれの通信規格に特化した形態となっており、どんな通信規格に対応させたいかで選び方が変わってきます。

この通信規格というのも非常に幅広く、国際的な認知度を獲得しているものもあれば、メーカー独自仕様に特化したものも存在します。

有名どころとしては、モバイル機器に多く用いられるLTE(現在主流の第四世代は4G)やWi-Fi、Bluetooth。Bluetoothと似た特性を持ちながらも複数機器を同時接続できるZigBee。

省電力×長距離データ通信が可能とあって世界各国で利用されるWi-SUN(Wireless Smart Utility Network)などが挙げられます。

しかしながらIoTのますますの広がりを受けて通信規格の進化も顕著で、同規格内でも世代のアップデートは目覚ましいものです。

このように多種多様な規格対応のモジュールから使いたい一つを選ぶ際は、どのようなメリット・デメリットを優先させるかを考えなくてはなりません。

通信距離、速度、消費電力やいくつの機器を繋げたいのか、コストはどの程度かけられるのか。

また、近年ではセキュリティはIoTにおいて無視できない分野で、個人情報を扱うような機関ではデータを暗号化したり、ネットワークの参加を認証制にしたりといったセキュリティ対策機能が盛り込まれた通信モジュールを選択するべきでしょう。

こういった観点から作りたいものに合った規格、およびそれに対応した通信モジュールを購入しましょう。

4. モジュールの拡張性

基本的にモジュールの考え方としては、誰でも簡単にアナログ・デジタル問わず機器類を便利にすることができる部品群、ということになります。

しかしながらモジュールの真髄はもう一点。

それは、モジュール自体が拡張性を有しているため、さらに便利に快適になるポテンシャルが高いということです。

実際、通信モジュールなどはただネットワーク接続を行うだけに留まりません。

ローム社のセンサメダルを始め、一つの基板上に通信チップと各種センサを実装することでセンサ環境を容易に構築する手段が広がっています。

例えば加速度センサを盛り込んで傾きや振動でアクションを起こす、照度センサで明るさを計測し、その状況に応じた空間を提供する、といった具合です。

豊富なセンシングがあれば、さらに用途は広がっていくでしょう。

小型化技術が進むにつれて、こういったモジュールの拡張性は年々高まります。

用途に合わせて、便利なモジュールを選んでいきましょう。

▶モジュールの購入はCoreStaffONLINEの姉妹サイトITストアから

5. 重要用語まとめCheck It!

モジュールについて、メモリモジュールと通信モジュール、そしてセンサなどモジュールをより便利にした拡張性を中心に解説いたしました。

電気工作においてモジュールを実際に使っている、これから使う予定があるといった方はますます広がっていくでしょう。

最後にモジュールという概念の復習を兼ねて、以下のクイズにチャレンジしてみてください!答えは一番下に掲載しております。

問題

- 1. ハードウェアにおけるモジュールとはどういったものか。

- 2. メモリモジュールの目的とは?

- 3. 通信モジュールの目的とは?

- 4. 通信モジュールが対応する代表的な規格を二つ以上挙げてください。

- 5. 通信モジュールを選ぶ際に気をつけたいこととは?

答えはこちら!

- 1. 用途に合わせて必要な部品を搭載させた複合部品で、統一規格によって設計・製造されたもの

- 2. パソコンなどのメモリの増設や所望の部品構成に変化させる、交換など

- 3. モノのIoT化

- 4. LTE、Wi-SUN、Bluetoothなど

- 5. 通信距離や速度、消費電力や繋げたい機器の数、コスト、セキュリティ対策など