電流制御であった従来のトランジスタは、マイクやアンプなどと言った増幅器においては決して効率が良い素子ではありませんでした。

入力インピーダンスと呼ばれる入力側での抵抗が弱く、電流が入力側に流れ出てしまって信号が上手く伝わらなくなってしまうためです。

マイクやアンプのような音響増幅が期待される機器においては、あまりふさわしいとは言えませんね。

そこで重視されてきたのがFET(接合型電界効果トランジスタ)です。

今はMOS FETに置き換わりつつありますが、JFET、あるいはジャンクション-FETと呼ばれるトランジスタがもともとは用いられてきました。

JFETは電界効果トランジスタの中でも非常にシンプルな構造をしているため、これを知ることによって半導体の理解も深まるでしょう。

この記事では、JFETとはどのようなものか、その原理・仕組みや特性、用途などを解説いたします。

目次

1. JFET(接合型電界効果トランジスタ)とは?

JFETはJunction Field Effect Transistor、「接合型電界効果トランジスタ」の頭文字を取った用語です。

電界とは、電圧がかかっている空間であり、電圧が作る世界を指します。

従来は電流制御であったバイポーラトランジスタですが、電圧制御のトランジスタとしてJFETが発明されました。

ジャンクションはその構造に由来しますが、「原理・仕組み」の項で詳しくご紹介いたします。

バイポーラトランジスタの後の発明となりますが、FETという用語および現在のFETと類似した素子は1920年~1930年頃には存在していました。

1949年にトランジスタの発明で知られるショックレーが試作品を作り、その理論を活かして製品が1953年に誕生、実用化に至ります。 その後MOS FETが開発され、商品化されるとそちらが主流となっていきますが、冒頭でも述べた通りJFETは最もシンプルな電界効果トランジスタです。 今ではMOS FETの他、CMOSやFGMOS、MISFETなど様々な種類が存在していますが、JFETを理解することはこれらの原理や仕組み、構造を理解することにも繋がるので、ぜひこの機会に覚えましょう。1 JFETの有用性

トランジスタもJFETも、主な特性は「電流や電気信号の増幅」「スイッチング」です。

では、なぜバイポーラトランジスタではなく、JFETが活用されるのでしょうか。

それは、バイポーラトランジスタが電流制御の半導体であることに対し、JFETは電圧制御であるため。

ちなみに電圧で電圧を制御する、ということですので、回路設計もシンプルで簡単になります。

増幅回路に用いられる電流制御のデバイスは、入力インピーダンスが低いという特性を持ちます。

インピーダンスは簡単に言うと入力側の抵抗ですが、そこの負荷が低いため電流が流れれば流れるほど入力側の方へ損失してしまい、小さい信号だと伝わらなくなってしまう、というケースが見られます。

マイクやアンプ、センサの場合、こういった電力損失は効率低下を招き、ともすれば機器が上手に機能しなくなってしまいます。

そこで、電流ではなく電圧に応じた増幅を行い、小さい電流でトランジスタと同じ役割を担う素子が求められました。これが、電圧制御のJFETです。

電圧が作る電界の効果を用いてトランジスタと同様の役割を果たします。

次項でその仕組みを解説いたします。

★電界効果トランジスタについて詳しく知りたい方はこちら

2 JFETの原理・仕組み

バイポーラトランジスタにおいては、p型半導体とn型半導体で構成され、それぞれが持つ正孔(プラス)と自由電子(マイナス)二つの極性を使って電流を流すことから、ラテン語の2を意味するバイをつけてバイポーラの呼び名をつけました。

FETは、n型およびp型で構成されることは同じですが、正孔か自由電子どちらかの極性しか用いません。そのため、ギリシャ語で1を意味する「モノ」をつけたモノポーラトランジスタと言った呼び方がなされることがあります。

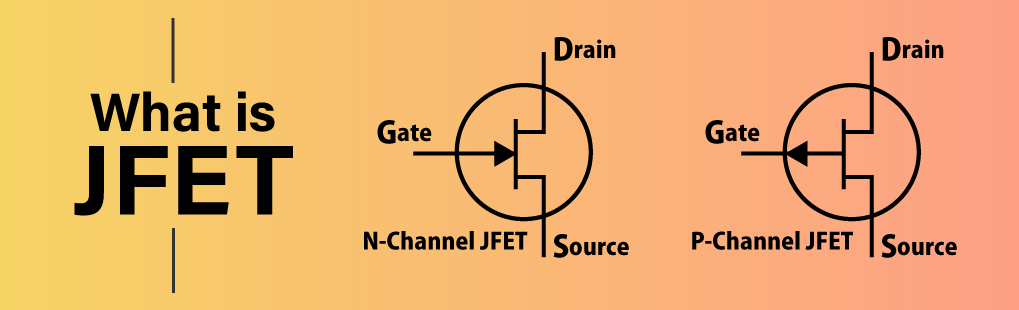

バイポーラトランジスタ同様、JFETは三つの端子を持ちます。

その端子は、電荷を集める「ソース」、電圧印加によって制御を行う「ゲート」、電荷を出力する「ドレイン」とそれぞれ呼ばれます。

構造としては、バイポーラトランジスタがp型あるいはn型半導体がもう一方をサンドイッチ状に挟んで形成していたことに対し、JFETでは土台にp型半導体またはn型半導体を、ゲート部分にそれぞれ逆の半導体をセッティングし、PN接合にしたものとなります。そのため接合型(Junction)と呼ばれています。

なお、JFETには実はゲートが二つあり、そのうちの一つをサブストレートゲートと呼びます。

しかしながら内部でのゲート同士は接続されているため、外部端子は三つとなります。

JFETには、Nチャネル型とPチャネル型とに分かれます。

■ Nチャネル型JFET

Nチャネル型JFETは、n型半導体を土台に、p型半導体をゲートに用いたJFETです。

ソースとドレインはp型半導体となります。

ダイオードと同様にPN接合となっており、その接合部分は空乏層ができている状態です。

しかしながらn型半導体の部分には何も遮るものがないため、ゲートに電圧を印加せずともドレインからソースに向かって電流が流れます。

つまり、JFETがオン状態ということになります。

ここで、ゲート-ソース間にマイナスを印加してみます。

すると、電位の高いソース側に電子が引き寄せられてしまい、ゲートのすぐ下のn型半導体部分にも電子が何もない状態、つまり空乏層ができてしまいます。

ゲート側から見ると、逆電圧(逆方向の電圧のこと)が加わった、ということになります。

この時、さらにゲート電圧を上げていくと空乏層はどんどん大きくなり、ついには電子の流れが遮断されJFETはオフ状態となります。

なお、この状態をピンチオフ、この時のゲート電圧をピンチオフ電圧と言うのですが、英語pinch-off「首を絞める」が由来です。

確かに首を絞めて、気道をふさいだような状態になってしまいます。

ちなみにMOS FETだとゲートに印加する電圧はプラスとなります。

電子が移動する通り道(チャネル)がn型層であることから、Nチャネル型JFETと呼ばれます。

■ Pチャネル型JFET

Pチャネル型JFETはNチャネル型と逆になります。

すなわち、p型半導体を土台に、n型半導体をゲートに用いたJFETです。

やはりPN接合の部分には空乏層ができていますが、p型層には遮るものがないため、ゲートに電圧印加しない状態で電流が流れています。しかしながらゲートに電圧を印加してみます。

この時、Nチャネル型とは逆にプラスを印加することとなるので注意しましょう。

すると、やはりゲートの下に空乏層ができることとなり、より大きい電圧をかけると完全に遮断されてしまいます。

ちなみにMOS FETだとゲートに印加する電圧はマイナスとなります。

電子が移動する通り道(チャネル)がp型層であることから、Pチャネル型JFETと呼ばれます。

このように、JFETとは、ゲートに電圧印加することによって電流制御をすることができる素子、と言えるでしょう。

ちなみにお気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが、実はソース・ドレインは同一半導体として接合されているため、逆にしたとしても同じ動作を行います。

しかしながら便宜上、電流が流れる方向によってソース・ドレインそれぞれを区別する場合が多くなります。

2. JFETの特性

JFETの一番の特性は、わずかな入力電流しか流れない、ということにあります。

バイポーラトランジスタと比べるとはるかに少ないと言えるでしょう。

そのため入力側で損失してしまう電流が少なく済み、微弱な信号でも拾って増幅し、出力側に効率よく、そして高速で伝えるという利点に繋がります。

また、可変抵抗器と言ったメカニカル部品を持つ素子において、入力側に電流が流れることでワイパーが無駄に稼働してしまい、劣化を早めるという心配がなくなります。

さらに、ゲート電圧をオフにすることで回路をオンに、ゲート電圧に印加することで回路を制御あるいはオフにするというスイッチング素子としても機能します。

つまり、ドレイン-ソース両端子には、ゲート電圧よりも高い電圧が印加されて機能する、ということです。

一方で入力側での電流損失(オフセットと言う)は少なからず発生してしまい、精度へ影響を与えてしまいます。

また、バイポーラトランジスタに比べてノイズ特性は劣ります。

3. JFETの用途

JFETはトランジスタですので、増幅回路やスイッチング素子として用いられます。

特に高速スイッチングが求められるシーンで多用されます。

また、インピーダンス変換(入力側の抵抗を高めること)の役割を担うところも大きく、微弱な電流で信号を得たい機器にもよく利用されてきました。

具体的には制御スイッチやアンプ、マイクなどが挙げられます。

ただしノイズに弱いため、低ノイズ回路で使われることが多くなります。

現在の電界効果トランジスタの用途はMOS FETが主流となってはいますが、今なおFETと言えばMOS FETではなくJFETを思い浮かべる方も少なくないでしょう。