デスクトップパソコンで作成したドキュメントをUSBメモリに保存したり、オフィス内のパソコンを同じネットワークで繋いだり。こういった異なる機器同士を一緒に利用する技術は、今では私たちの生活において欠かせません。一つの機器だけに比べて、できることが何倍・何十倍にも膨らみます。

こういった機器の拡張性を支えるのがインターフェースです。

自分が使うインターフェースは決まっていると思われがちですが、研究開発が重ねられてきた分野だけあって、多種多様なバリエーションを持ちます。

用途や求める機能性によって選択するインターフェースは変わってくるでしょう。

この記事では、より快適で便利な機器利用に向けて、インターフェースとはどのようなものか、そしてインターフェースの種類について解説いたします。

目次

1. インターフェースとは?

様々な分野で使用されていますが、最も普及しているのはパソコンなどのコンピュータと周辺機器を接続する部分、といった概念ではないでしょうか。

これは間違いではありませんが、IT・コンピュータを扱う各種業界では、機器同士を接続し、データ転送・通信を行うための規格のことをインターフェースと呼びます。

「規格」となるので、機器同士を接続するためのコネクタの形状、データの送受信方法、電気信号の形式といった仕様などを定めています。

例えばUSBは最も利用されているインターフェースのうちの一つですが、どのメーカーのパソコンでもUSBコネクタを接続できるポートはほとんど同一ですよね。

これは、インターフェースで定まっているためです。

インターフェースが存在しなければ、メーカーや機種によってコネクタ形状がバラバラになってしまいます。

また、LANなどを用いて離れた機器同士でデータ転送を行う際に、規格が異なると対応しなかったり、外来ノイズの影響を受けやすくなったりといった支障が出てきます。

デジタル機器の拡張性を支え、より便利に快適にしてくれるインターフェース。

現代では欠かせない規格であり、今なお進化し続けています。

2. インターフェースの区分

スムーズで高速なデータ転送、および通信のために、研究開発が行われたインターフェースは多彩なバリエーションを持ちます。

その全種類を網羅することは非常に困難ですが、私たちがよく使用するインターフェースを、いくつかに分類することは可能です。

代表的なものはデータの転送スタイルによる分類で、パラレル接続とシリアル接続です。

パラレル接続はデータ転送・通信のための信号線を複数持ち、並列されたスタイルです。

一方のシリアル接続は信号線が単一・直列になったものとなります。 それぞれ「パラレルインターフェース」「シリアルインターフェース」といった呼び方がされています。

パラレルインターフェースには複数の信号線があるため、複数ビットのデータ転送が可能となるのが特徴です。

信号線が複数に及ぶため、ケーブルやコネクタの構造は複雑で、太くなる傾向にあります。

シリアルインターフェースはその逆で、単一線しか持たないためデータは1ビットずつ順番に転送されます。ケーブルやコネクタは単純で小型化が可能です。

こう聞くと、パラレルインターフェースの方が速くたくさんのデータを送れて便利なように思うかもしれません。

しかしながら現在はシリアルインターフェースが主流となっています。

パラレル接続ではそれぞれの信号が到達するのを、全てのラインにおいて待たなくてはならないことが、その理由となります。

配線量が多ければ多いほど、このタイムラグは大きくなります。

配線が増えれば、それぞれの線の特性の差が顕著になり、時間差が出てしまうことは容易に想像できますね。

通信速度が向上し、多くの機器で高速化が進んだ今、この信号の待ち時間がネックになってきました。

電気信号は光速と同等と言われていますが、回路内においては導線などを通るため速度が低下します。

そのため、なかなか無視できるものでもありません。

そこで、送れるデータ数は1ビットずつでも、それが高速で、かつ信号待ちしなくてもよいシリアルインターフェースに注目度が集まったのです。

さらに、シリアルインターフェースは小型化しやすく、配線量も少ないので小回りがききます。

これは、小型機器に使いやすいというだけではなく、異なる速度の機器を同じシステム内で複数接続でき、様々なインターフェースを同時に混在させる際にも適しています。

また、シリアルインターフェースはもともとモデム通信用に開発されたものであるため、長距離のデータ転送が可能です。

こういった特性から、シリアルインターフェースの普及は拡大の一途をたどってきました。

とは言え「主流」というのはPC関連のデータ転送においてであり、詳細は後述しますが、その他の機器接続に対しては、シリアルのみならずパラレルインターフェースもまだ活用されています。

シリアルインターフェースの具体的な活用例にはUSBやExpress Card(パソコンまたはノートパソコン用の拡張カード)、eSATA(イーサタ)が挙げられます。

パラレルインターフェースの具体例はフロッピーディスク(国内メーカーでは生産終了しているが、企業や官公庁で使っているところは少なくない)です。

また、電子回路内のバス(各回路がデータを伝送し合うための共通回路のこと)にはパラレルインターフェースの使用が多々見られます。

新規格が出てきたことで汎用されなくなった、パラレル接続などのインターフェースは「遺産」という意味を込めてレガシーインターフェースと呼ばれています。

なお、こういったデータ転送スタイルに加えて、機器同士の接続は入出力インターフェース、接続先がコンピュータネットワーク(LAN接続など)の場合はネットワークインターフェースと分類することもあります。

また、インターフェースによって端子の形状は異なりますが、この端子名に関しては特に規格内での規定はありません。

よって、メーカーによって色々な呼称がついているので、インターフェース選びの際は仕様書をご確認ください。

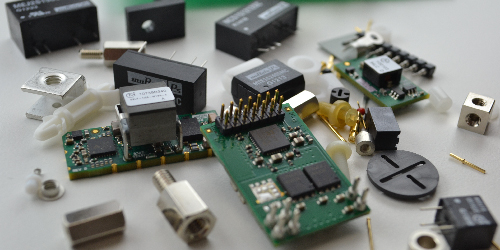

3. よく使われるインターフェース

多種多様な中でも、私たちがよく使うインターフェースをまとめてみました。

-

① USB

- 区分:シリアルインターフェース

- 目的:周辺機器との接続

- ホットプラグ:対応

※ホットプラグとは、電源を入れた状態でコネクタを抜き差しして問題のないインターフェースのこと

最も有名なインターフェースがUSBではないでしょうか。

正式名称はUniversal Serial Bus。1996年の誕生以来、全世界で幅広く普及してきました。

多くのパソコンにUSBポートが搭載されており、マウス、キーボード、プリンター、USBメモリにおけるデータ転送などに使われます。

また、携帯電話やデジタルオーディオプレーヤーなどの別機器へ電力供給することも可能です。

USBは幾度かのアップデートが加えられており、世代として分かれます。

USB1.1から3.2が存在しますが、転送速度に差はあれ互換性を持つので、外出中などいつもと違うノートパソコンを使う時でも「対応するインターフェースがない」といった事態は少ないでしょう。

なお、USBの小型規格にあたるMicro-USBも、スマートフォンやタブレット端末などのデータ転送・通信・充電用として幅広く使用されています。

-

② Thunderbolt(サンダーボルト)

- 区分:シリアルインターフェース

- 目的:周辺機器との接続

- ホットプラグ:対応

AppleユーザーにはおなじみのThunderbolt。

2011年、「USB3.0の2倍高速な転送スピード」を武器に打ち出された新インターフェースです。

発表当初は高額であったこと。

また、USBと比べると汎用性が低かったことからあまり国内では搭載機器を見かけませんでしたが、iPhoneなどApple製品が急速に普及したことに伴い一般にも知られるようになりました。

今では最新世代Thunderbolt3においてUSBとの互換性を有するなど、より国内ユーザーにも快適な仕様となっています。

-

③ IEEE1394

- 区分:シリアルインターフェース

- 目的:周辺機器との接続

- ホットプラグ:対応

Institute of Electrical and Electronic Engineers1394の略称で、アイトリプルイー1394と読みます。

こちらもAppleを中心に開発されたインターフェースで、パソコンやAV機器などの接続に使用されてきました。

AppleではFire wire(ファイヤーワイヤ)、ソニーではi.Link(アイリンク)と呼ばれますが、全てIEEE1394を指した規格です。

なお、現在仕様書にIEEE1394とだけ表記されているのは、従来のものをアップデートし2000年に拡張したIEEE1394aを指します。

ちなみに従来の6ピンから4つのピンを端子に採用し、4ピンと呼ぶことも。オーディオ業界ではDV端子の呼称が広まっています。

さらに転送速度を2倍にしたIEEE1394bは9ピンで、IEEE1394aと互換性はありますがピンが異なるため変換ケーブルは必要です。

とは言え、IEEE1394bはあまり普及していません。

-

④ PCI Express

- 区分:シリアルインターフェース

- 目的:周辺機器との接続

- ホットプラグ:非対応(派生規格によっては対応)

Peripheral Component Interconnectの略称で、直訳すると周辺機器との接続。

いわゆる拡張スロットや拡張カードと言われるものがこれに当たります。

もともとはPCIとして使われていましたが、新規格としてPCI Expressが誕生し、今ではほとんどが後者となりました。

パソコン内部に搭載され、グラフィックス表示を行うためのビデオカード増設などで活用されます。

PCI Expressもまたいくつかの世代に分かれ、バージョン間に互換性を持ちます。

しかしながらPCIボードは大きさに種類があり、消費電力の著しく高い製品も存在します。

パソコンの種類によって拡張スロット数が決まっている、といったことと併せて、パソコンに合った仕様のものを選択する必要性があります。

なお、ノートパソコン向けのExpressCardはホットプラグ対応の小型インターフェースとなります。

-

⑤ SATA

- 区分:シリアルインターフェース

- 目的:周辺機器との接続

- ホットプラグ:非対応(派生規格によっては対応)

HDDやSSD、光学ドライブをコンピュータに接続するためのインターフェースで、かつて主流であったSCSI(スカジー)やIDEに代わって近年普及が目覚ましい規格です。

Serial AT Attachmentの略称で、サタ、シリアルATAなどと呼ばれています。

パソコンのみならず、テレビ、ビデオカメラ、ゲーム機器など幅広い分野で利用されてきました。

なお、かつてのSCSIやIDEはパラレル接続インターフェースです。

そのため、前述の通り高速化に限界がありました。

そこで一本線のSATAを採用することにより、高速化はもちろん小型なため一つのパソコンに設置できるインターフェースを増やすことを実現。

さらに低価格&省電力とあって、普及に時間はかかりませんでした。

ちなみにIDEの取り付け口をご覧になっていただくと40ものピンが垣間見えます。

SATAはピンを採用していないため、そのボリュームの違いをご理解いただけるでしょう。

SATAの中にもいくつか種類があります。

まず、外付けドライブ用のインターフェースとして確立したeSATA(External Serial ATA。イーサタ)。

USBが主流すぎてその影に隠れがちですが、USBやIEEE1394よりも超高速のデータ転送が可能なインターフェースです。

eSATAはホットプラグ対応なことも大きな特徴でしょう。

また、小型で、カード型SSDなどを装着するためにノートパソコンに搭載されるmSATAというインターフェース、およびその後継規格のM.2(エムドットツー)などが存在します。

- 区分:シリアルインターフェース

- 目的:周辺機器との接続

- ホットプラグ:非対応

⑥ ファイバーチャネル

ファイバーチャネルとは、光ファイバーを用いたインターフェース規格で、複数のサーバーとストレージ(補助記憶装置のこと。

HDDやDVDなど)をネットワークで接続し、高速で信頼性の高いデータ転送を可能にしたものです。

また、シリアルインターフェースの中でも特に長距離のデータ転送が可能で、最大転送距離は10kmにも及びます。

こういった利点から、企業のストレージエリアネットワーク(SAN)を構成するためによく使用されてきました。

従来はパラレル接続であるSCSIケーブルを用いて接続していましたが、転送速度や距離に限界があること。

また、サーバーとストレージそれぞれ1対1でしか接続できなかったことから、光ファイバー利用へと変遷していきました。

光ファイバーは光の伝送路を利用するため、メタル素材によって形成されたかつての通信ケーブルでは考えられないような高い性能を誇るためです。

接続方式にいくつかの種類があります。

最も単純な方式は、サーバー・ストレージそれぞれを1対1で接続する手法です。

これをポイントツーポイントと言います。

また、複数のサーバー・ストレージを、ハブを介して数珠状(ループ)に接続する調停ループ(FC-AL)。

これは、最大127台もの機器を接続することができますが、一つの回線を共有しているため容量に制限があり、かつ一つの機器にトラブルなどがあった場合にループ全体が使えなくなってしまう、といったデメリットもあります。

さらに、ファブリック(FC-SW)と言う、全機器をファイバーチャネル・スイッチに接続するスタイルも普及しています。

ファイバーチャネル・スイッチを買わなくてはなりませんが、拡張性に富み、パフォーマンスも高いと定評があります。

なお、同じく光ファイバーケーブルを用いることのあるイーサネットなどのLANと混同されますが、LANはネットワーク、SANはストレージで、それぞれ規格が異なります。

イーサネットを持つ企業であっても、SAN構築のためにファイバーチャネルを使う場合、専用のネットワークが必要となります。

とは言えファイバーチャネル・オーバー・イーサネットと呼ばれる、ファイバーチャネルをイーサネット上で使える規格が2009年より標準化されました。

まだ10年ほどの技術のため克服すべき問題点はありますが、LANとファイバーチャネルで複雑化していたネットワークを一元化できたり、インターフェース数やスイッチ数などを削減し、省エネ化したりといったメリットが注目されています。

-

⑦ HDMI

- 区分:シリアルインターフェース

- 目的:液晶ディスプレイへの接続

- ホットプラグ:非対応

High Definition Multimedia Interfaceの略で、PC(またはスマフォ、ゲーム機器、デジタル家電)と液晶ディスプレイを接続するインターフェースのことです。

また、パソコンとテレビを接続するのに使用することもあります。

ケーブル形状のもので、「インターフェース」と言えばUSBかこちらを想像される方もいらっしゃるでしょう。

もともとはDVI(Digital Visual Interface)が主流でしたが、それを発展させた規格と言えます。

DVIも、もともと高解像度デジタルモニターに映像を表示することを目的に規定されました。

ただし、DVIはコネクタ形状がボリューミーで、小型の電子機器に使いづらいといった弱点を有します。

そこで新たに開発されたのがHDMIで、一つのケーブルで映像・音声をまとめて転送するだけでなく、データを暗号化しデジタルコピーを作成させないための著作権保護信号を用いることも実現しました。

こういった複数のデータ転送を一つのケーブルで対応できることは、とても画期的でした。

また、ケーブル自体の小型化が容易なため、小回りが効くメリットもあります。

コネクタの種類はタイプA~Eの5種類が規定されています。

パソコンやディスプレイなど据え置き型機器にはタイプA、スマートフォンなど小型機器にはD、といったように、表示させたいディスプレイ形状によって選択するHDMIは異なります。

-

⑧ MIDI

- 区分:シリアルインターフェース

- 目的:電子楽器の制御

- ホットプラグ:非対応

「汎用」ではなく、用途が限られるインターフェースも存在します。

こういったものは、音楽業界など一部の産業で進化が目覚ましくなります。

そのうちの一つがMIDIです。

ミディとも呼ばれ、Musical Instrument Digital Interfaceの略となります。

音楽の演奏や制作で使用され、電子楽器の演奏データをパソコンなど別のハードウェアにデータ転送することを目的としています。

ここでいうデータとは楽器の「音」そのものではなく、音の高さや大きさといった演奏情報で、それを他の機器と共有したり、シーケンサ―を用いて演奏データの記録・再生を行ったりすることに使われます。

音楽スタジオはもちろん、通信カラオケや着信メロディ開発などにも利用されており、音楽制作現場において欠かせないインターフェースと言えるでしょう。

▶コネクタ・インターフェースの購入はこちらから

4. インターフェースについてよくある質問

Q.インターフェースとは何ですか?

A.インターフェースとは、異なるシステムや機器が相互に通信・操作するための接点や方法を指します。ソフトウェアでは、ユーザーとコンピュータがやり取りする画面や操作方法、ハードウェアでは機器同士が接続するためのポートや接続方式を指します。インターフェースは、操作性や互換性を確保するために重要な役割を果たします。

Q.インターフェースの身近な例は?

A.インターフェースの身近な例には、スマートフォンのタッチスクリーンやUSBポート、車のダッシュボードがあります。これらは、ユーザーが機器とやり取りを行うための接点で、操作や情報の交換を可能にする重要な役割を果たします。

Q.「インターフェース」の言い換えは?

A.「インターフェース」の言い換えには、状況によって異なる表現があります。例えば、ハードウェア同士の接続部分を指す場合は「接続部」、ユーザーが操作する画面を指す場合は「操作画面」、システム間のやり取りを示す場合は「接点」や「相互作用点」と言い換えることができます。また、ユーザーとシステムのやり取りを強調する場合は「インタラクション」という言葉も使われます。

Q.インターフェースが悪いとはどういう意味ですか?

A.「インターフェースが悪い」という表現は一般的に、ユーザーとシステム、または異なるシステム同士のやり取りがスムーズでない、使いにくい、または効率的でない状態を指します。例えば、アプリやウェブサイトの操作が直感的でなく、ユーザーが目的を達成するのに時間がかかる場合、「インターフェースが悪い」と言われます。また、システム間の情報のやり取りがうまくいかず、エラーや不具合が多い場合にも使われます。

Q.インターフェースとはどういうプログラムですか?

A.プログラム言語のインターフェースとは、異なるソフトウェアコンポーネントやシステムが相互に通信・操作するための契約や仕様を定めたプログラムです。具体的には、クラスやモジュール間でメソッドやプロパティを定義し、実装が異なる部分でも共通の方法でやり取りできるようにします。例えば、JavaやC#のインターフェースは、特定のメソッドを持つことを強制し、その実装は異なるクラスに任せる仕組みです。

5. 重要用語まとめCheck it!

インターフェースについて、また、その区分とよく使われる種類をまとめてご紹介しました。

インターフェースは機器同士を接続させることでデータ転送や通信を行い、一つの機器ではできないことを実現するための規格であること。

また、USBやPCI Expressなど、よく使われるインターフェースの種類をご理解いただけたでしょうか。

本項のまとめとして、インターフェースのクイズを作りました。ぜひ挑戦してみてください。

答えは一番下に掲載しております。

問題

- インターフェースのうち、データ転送・通信のための信号線が一本の接続スタイルとは?

- パラレルインターフェースはデータ転送が高速で、長距離にも対応する。〇か×か?

- シリアルインターフェースの種類を二つ以上挙げてください。

- PCIの後継規格として誕生した、拡張カードの役割を担うインターフェースとは?

- 社内でSAN(ストレージエリアネットワーク)を構築するために必要なネットワークインターフェースとは?

答えはこちら!

- シリアル接続

- ×

- USB,IEEE1394,SATAなど

- PCI Express

- ファイバーチャネル

個人でも法人でも

半導体がひとつから買える

半導体の通販サイト

CoreStaff ONLINE

【コアスタッフオンライン】